2024年(令和6年) 5月リニュアルオープン!!

お昼の茶道体験(A / B)コース

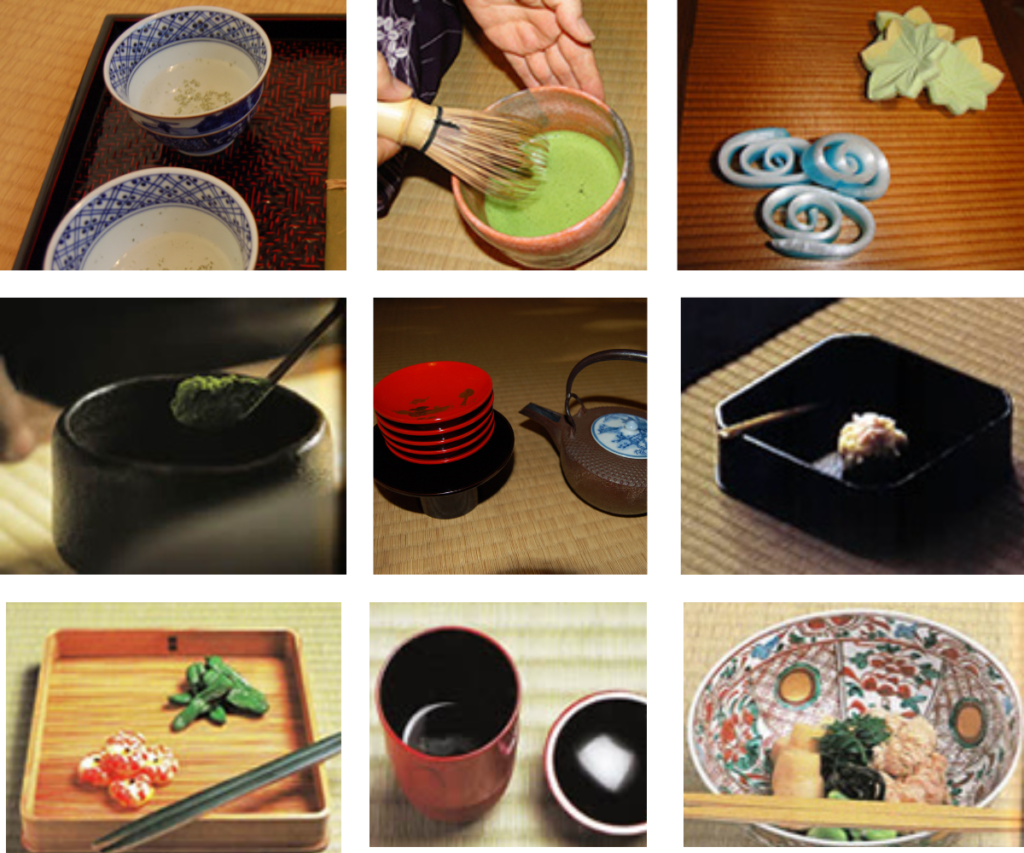

薄 茶: 客人一碗ずつの抹茶

干菓子: 和三盆・落雁などのお菓子

汲出し: 待合の部屋でだされる白湯

軽 食: 飯・汁・向付け・預け鉢・香物

| Aコース | 薄茶と干菓子 |

| 開催日 | 火・水・木・金・土・日 |

| 開催時間 | 14:00 / 15:30 / 17:00 |

| 所要時間 | 1時間 |

| 参加人数 | 2~5名 |

| 価 格 | 3,000円(税込) |

| B コース | 白湯、軽食、薄茶と干菓子 |

| 開催日 | 火・水・木・金・土・日 |

| 開催時間 | 13:00のみ |

| 所要時間 | 2時間 |

| 参加人数 | 2~5名 |

| 価 格 | 6,000円(税込) |

夜の茶道体験(C / D / E)コース

濃 茶 : 色も味も濃厚な抹茶、一碗に人数分

薄 茶 : 客人一碗ずつの抹茶

主菓子 : きんとん・饅頭などの生菓子

干菓子 : 和三盆・落雁などのお菓子

軽 食 : 飯・汁・向付・預鉢か焼物、香物

八 寸 : 海の物と山の精進物二種と酒

小吸い物: 箸先を洗い清めるための汁

詳細はこちら

| Cコース | 白湯、濃茶と主菓子 薄茶と干菓子 |

| 開催日 | 火・水・木・金・土・日 |

| 開催時間 | 18:30 |

| 所要時間 | 1時間30分 |

| 参加人数 | 2~5名様 |

| 価 格 | 5,000円(税込) |

| Dコース | 白湯、薄茶と干菓子 小吸物、八寸、酒 |

| 開催日 | 火・水・木・金・土・日 |

| 開催時間 | 18:30 |

| 所要時間 | 1時間30分 |

| 参加人数 | 2~5名様 |

| 価 格 | 5,000円(税込) |

| Eコース | 白湯、軽食、八寸、酒 濃茶と主菓子 薄茶と干菓子 |

| 開催日 | 木・土・日 |

| 開催時間 | 18:30 |

| 所要時間 | 2時間30分 |

| 参加人数 | 2~5名様 |

| 価 格 | 12,000円(税込) |

お道具の拝見

茶道では お茶を頂いた後に、お道具の拝見があります。亭主の思い入れやとても貴重なものもあります。人と同じようにお道具も丁寧に扱うことが大切です。ご存知でない方には、拝見の仕方や説明を行います。お道具の拝見をご希望の方は 各料金に 1,000円の加算となります。

ABOUT

一服のお茶から始まる茶道の楽しさ、そして奥深さを、茶道に馴染みのない方や海外の方にもご紹介したいと願い、京都にお茶室 「浄敬庵」を開きました。

幼少の頃から母に茶道の手ほどきを受け、日本人の先生方、また他国の先生にも師事を受けました。日本の文化が国境を越え、思想や風土の違いを超えて、多くの人たちに感動を与えることを、今は身をもって感じています。

夜のお茶席では「静寂な暗闇の中、蝋燭の灯りにすっぽりと包みこまれ、自分自身と向き合う時間になりました」と多くの方々に感想を寄せて頂いています。

ご自分の心のアンテナと五感で、あなたなりのお茶の心を感じとっていただけたら幸いです。茶道は、現実から逃避したところにあるのではなく、身近な暮らしの中で、私たちの感性に息づいているものなのです。お客さま一人一人との心の交流を、大切にしたいと思います。

私たちの先人が残した、世界に誇れる素晴らしい文化へのご招待です。

浄敬庵亭主 松本宗幸

茶道について

一椀のお茶を通して、数百年の時を経て、今なお、国境を越え、流派を超えて、お茶の心は現代まで息づき、人生の道標を問いかけてきます。

抹茶を飲む慣習は鎌倉時代に中国から伝わり、僧侶たちから公家や武家の上流社会に次第に広まっていきます。16世紀には

茶道の基本精神として「和敬清寂」という言葉があります。「和しあう心、敬いあう心、清らかな心、動じない心」という意味があり、茶道は一服のお茶を通して、その教えを心に刻む日本独特の「道」です。

一椀のお茶を差し上げるために お茶の点前があります。一見堅苦しいと思える点前ですが、その姿は実に無駄のない動き、美しい形となって完成されています。しかし、ただの手順や形というだけではありません。 呼吸を整え、タイミングを計らい、心から茶碗や道具を清め、お茶を点てる心が 型と合致して、亭主と客人との間に心と心の交流ができあがる、これを目的としているのです。

またお茶を点て、飲むというばかりではなく、茶道は、美術、工芸、詩歌、書画、生け花、茶室建築や造園、懐石料理や菓子に至るまで幅広い分野にまたがる総合芸術です。茶道の切り口は多面的であり、学ぶ間口は決して狭いものではありません。

茶道の極意のひとつとして、「おもてなしの心」があります。季節や趣向、客人に応じて、道具や料理・菓子を選び、床にかける掛軸、茶花、道具の取り合わせや調和を考え、お客様に楽しんで頂けるように心を配ります。 自然体のままで季節感を大切にし、「もてなし」と「しつらえ」を基本にした生活文化と言うこともできます。

釜の湯から立ち上る湯気、松風の音、お茶を振る茶筅の音。茶室に差し込むほのかな光。なぜかそのような当たり前のことに心がやすらいでゆきます。先人たちの英知に育まれ、自然に寄り添って生きる茶の湯の世界。 そこには現代人が置き忘れて来たものがあるのではないでしょうか。